フォトギャラリー

看護を語る会・日常【2024年12月】

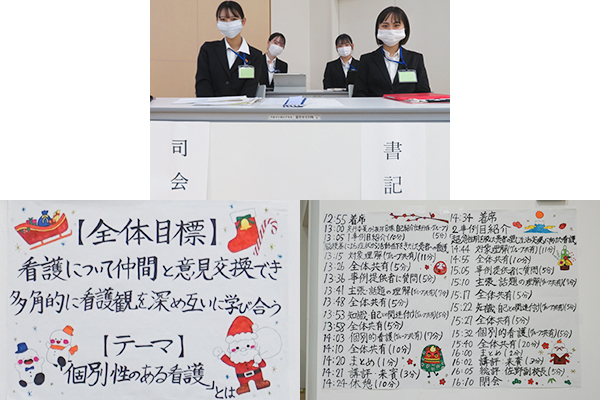

【看護を語る会】

7月に開催された事例検討会と同様に3学年が講堂に集合し、実行委員の挨拶から始まりました。

今回の話し合うテーマは「個別性のある看護」です。

1人ひとりに合わせた個別性のある看護を行うことは看護師にとって重要であり大変難しいテーマですが、3学年で力を合わせて取り組みました。

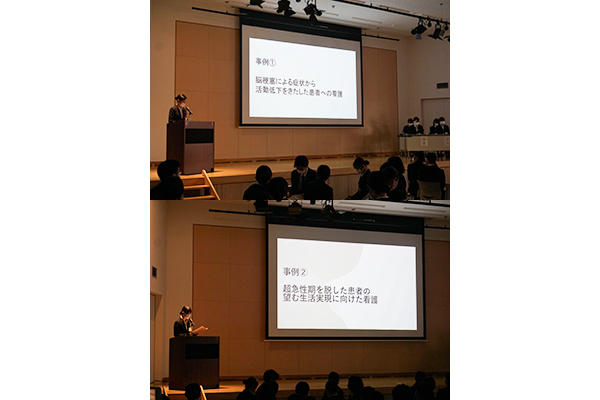

3学年で意見交換するために、臨地実習で経験した2事例を3年生が選んだうえで代表者2名が事例紹介を行いました。

事例紹介を受けてグループ共有では、3学年混合で3年生が1・2年生の意見を引き出しながら和やかな雰囲気で意見交換ができていました。

発表するグループがカードを上げ、全体共有に進みます。

司会の進行に基づき、指名された番号のグループが意見交換の内容を発表します。本校の大きな特徴のひとつである協同学習を通して、看護観を深め互いに学び合っています。

今回のテーマである「個別性のある看護」について、刻一刻と変化する対象の状態や思いを適切に捉えながら対象は生活者、勤労者であるという視点をもち、退院後の生活を見据え、対象のニーズに沿ったケアを行っていくことが個別性のある看護として重要であることを司会者がまとめてくれました。

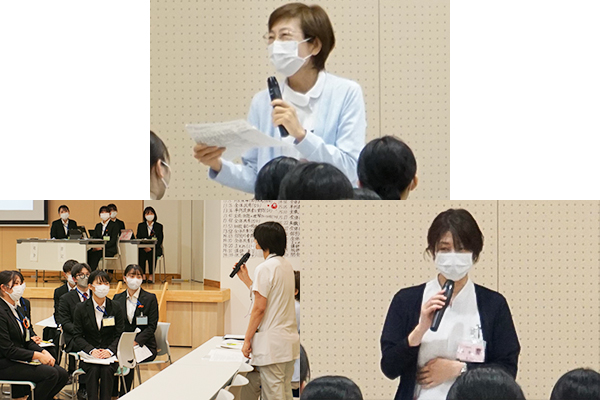

最後に副校長、そして今回は大阪労災病院の病棟師長を招き講評をいただきました。活発な意見交換やスムーズな進行については、賞賛の言葉をいただきましたが、今回のテーマである「個別性のある看護」について、対象のニーズを把握するためには病状の理解が欠かせないこと、臨床では安全な技術の提供はもとより、ケアの優先順位を判断したうえで効率性も求められるため、今回の学びを活かし、自己研鑽するようにと助言をいただきました。

オフショットの1枚・・・

看護を語る会を終え、緊張感から解き放たれたリラックスムードの事例発表者2人です、よく頑張りました。

【1年生の日常】

1年生は、11月に初めての臨地実習に臨みました。持ち物や身だしなみを学生同士で確認し、緊張感や不安でいっぱいでしたが、教員に見守られながら出発しました。

静脈血採血と血糖測定の演習を行っています。

静脈血採血は、装着式のモデルを使用して消毒の仕方や針の角度を確認しながら演習します。血糖測定は、モデルではなく、実際に指先に針を刺して演習します。患者の苦痛を経験し、いかに正確で安全な技術を提供することが重要かを学んでいます。

【2年生の日常】

老年看護学のシミュレーション演習を行っています。

脳梗塞により片麻痺を負った患者役を教員が行い、教員の指導を受けながら食事姿勢を適切に保ち、安全に少しでも必要栄養量を摂取できるように演習しています。

母性看護学のシミュレーション演習です。母乳や育児に対する不安を抱えている初産婦役を教員が行い、初産婦の不安な思いを聴きながら、新生児の生活リズムに合わせた世話ができるように演習しています。